私的座右の銘 [Literature]

元ウルグアイ大統領ホセ・ムヒカの言葉。世界一貧しい大統領と言われる。資産は18万円相当の自家用車だけ。元左翼ゲリラで刑務所暮らしの経験を持つ。

「貧しい人とは、少ししかものを持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ」

「優れたリーダーとは何かを成し遂げた人ではなく、自分よりもはるかにすぐれた人材を未来に残す人だ」

「社会と政治の乖離は重大な問題だ。このままでは何も良いことにはつながらない。そこでアウトサイダーが「救世主」として登場するわけだ」

(どれも実に的確なことを言う。今の日本にそのまま当てはまる。実に的確ではあるのだが、どの国も、どの人物もなかなかそうはなり難いのが、人間の持つ業というものだ)

「貧しい人とは、少ししかものを持っていない人ではなく、無限の欲があり、いくらあっても満足しない人のことだ」

「優れたリーダーとは何かを成し遂げた人ではなく、自分よりもはるかにすぐれた人材を未来に残す人だ」

「社会と政治の乖離は重大な問題だ。このままでは何も良いことにはつながらない。そこでアウトサイダーが「救世主」として登場するわけだ」

(どれも実に的確なことを言う。今の日本にそのまま当てはまる。実に的確ではあるのだが、どの国も、どの人物もなかなかそうはなり難いのが、人間の持つ業というものだ)

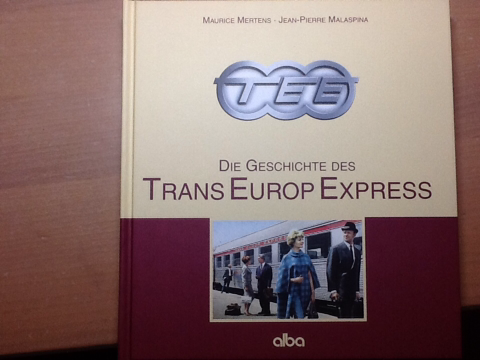

TEEの歴史 [Literature]

どうやら原著者はフランス人で、モーリス・メルタン,ジャン・ピエール・マラスピーナ共著になるものを独訳した本らしい。知っているようで意外と知らないことが多かったTEE(Trans-Europ-Express)全集である。ヨーロッパの威信をかけた,すでに「古き良き時代」となってしまった,一等車だけの編成による、エリートのための国際列車として1957年から1995年(!)まで走り続けたTEE列車のすべての資料がその内容。

私がヨーロッパに初めて足を踏み入れた1960年、すでにこのプロジェクトは軌道に乗っていた。しかし一般には戦争の傷跡まだ癒えず、一般の列車は薄汚れたさえないもので、ヨーロッパの鉄道は日本から来た私に興味を持たせる魅力にはまことに乏しかった。今にしてみれば、もっとよく観察しておくべきだった、と後悔しているのだが、その中にあって、まだ数少ない列車ではあったものの、一度は乗ってみたい憧れの列車がTEEであったのだ。

国際列車に乗車して、国境を越えるのに国境駅で一時間もパスポートや荷物検査で待たされるのがごく当たり前であった時代に、走行中に車内で検査を済ませる列車は刮目すべきことだった。しかも日本にはそれまで一度も存在しなかった、「一等車だけの列車」とは、一体どんな人が乗るのであろうか、と貧乏学生にとっては雲の上の存在に見えた。最初は国ごとに違うシステムーーー軌間はまあいいとしても、信号、電気、など克服すべき問題が多くあった。とりあえずは、ディーゼル列車で国際間を結ぶのが一番手っ取り早い、ということで、当初のTEEはディーゼル列車でスタートした。(フランスは得意の電気機関車牽引に終始した)ディーゼル列車から一般客車の機関車牽引、電車へと変化を遂げつつある、まさにその時代に私はヨーロッパに足を踏み入れたのだ。

のちに「EU」となる、ついこの間まで戦争をしあっていた国同士が協力して夢の国際列車で人々を結ぶ。まさにEU思想のはじまりをここに見るのである。ページをくってみると、やはり知らないことだらけだがゆっくり楽しむこととしよう。

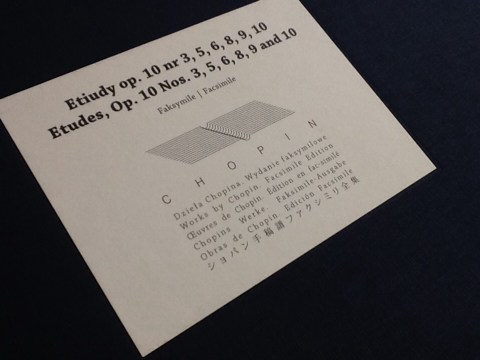

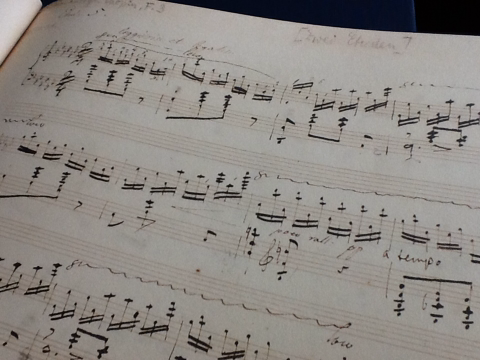

ショパンの自筆譜 [Literature]

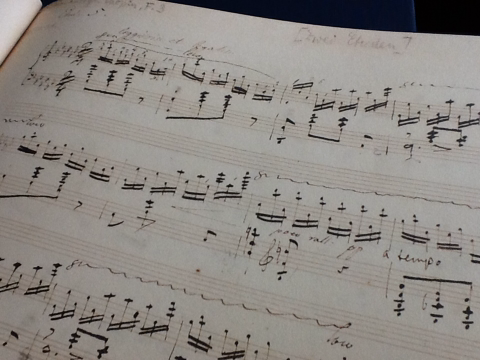

ショパンの自筆稿はこれまで、単独の曲がファクシミリとして出版されたことはあった。これは昨日、ワルシャワのショパン・インスティテュートから拙宅に届いたものだが、これから追って現存する限りの自筆稿を全て出版する予定でいるようである。何をもって自筆稿と断定するかだが、厳密に言うと、下書き、もしくはスケッチの段階のものは含まない。ショパン・インスティトゥートの基本的スタンスとして「出版するために最終稿として浄書したもの」としている。第一弾としてここにあるのは練習曲作品10であるが、実存するのは、3、5、6、8、9、10番の6曲のみである。

作曲家は作品が印刷物になった段階で自分の原稿は不要になったもの、と考えるからそれを大切に保存する、ということは通常ないし、作品を誰かに献呈するにしても、美しく印刷されて装幀されたものを送るのは当然である。そのため、我々が目にすることが出来る自筆譜は意外と少ない。作曲家は印刷の段階で校訂、訂正もするから、自筆譜が絶対にオーセンティックなものと断定するのも正しくない。しかし、作曲家がどういう場合にどのような書き方をするクセをもっているかを知るにはやはり自筆稿を目にすることが出来るのは有意義である。自筆譜がない曲の場合でも、その知識があることでかなり判断材料としては演奏家にとっても役立つ。

楽譜本体と詳細な解説書の立派に装幀された2冊にさらにハードのケースが付く。映像で見られるとおり、タイトル、解説とも、ポーランド語は当然として、英、独、仏、スペイン語、日本語、と6ヶ国語がついていて日本人としてはありがたい。将来はもしかすると中国語も付くかも、である。

作曲家は作品が印刷物になった段階で自分の原稿は不要になったもの、と考えるからそれを大切に保存する、ということは通常ないし、作品を誰かに献呈するにしても、美しく印刷されて装幀されたものを送るのは当然である。そのため、我々が目にすることが出来る自筆譜は意外と少ない。作曲家は印刷の段階で校訂、訂正もするから、自筆譜が絶対にオーセンティックなものと断定するのも正しくない。しかし、作曲家がどういう場合にどのような書き方をするクセをもっているかを知るにはやはり自筆稿を目にすることが出来るのは有意義である。自筆譜がない曲の場合でも、その知識があることでかなり判断材料としては演奏家にとっても役立つ。

楽譜本体と詳細な解説書の立派に装幀された2冊にさらにハードのケースが付く。映像で見られるとおり、タイトル、解説とも、ポーランド語は当然として、英、独、仏、スペイン語、日本語、と6ヶ国語がついていて日本人としてはありがたい。将来はもしかすると中国語も付くかも、である。

大コフタ(ゲーテ) [Literature]

作者のゲーテ自身は自信を持っていたらしいのだが、当時も、のちの世にも失敗作とされている「大コフタ」という喜劇がある。なぜこんなものを読む気になったか。ヴォルフの歌曲にゲーテの詩による「コフタの歌」という歌曲があり、歌詞からだけでは「コフタ」の意味がよくわからず、とりあえず作詞者であるゲーテの台本を読んでみる気になったのである。

一通り読んでも今ひとつピンとこない。そもそも「コフタ」と言う人物(?)はほとんど影の存在で舞台にははっきりとした形では登場しない。なにか、超自然的なオカルト的存在のようでもある。翻訳者の解説の中にゲーテはいっときフリーメイソンの一員であったことが書かれている。もしかしたら「コフタ」なる人物(?)は、ゲーテがフリーメイソンであったこととなにか関係があるかもしれない。そう思って、さらに今度はむかし買って一通り読んだはずの「フリーメイソン」に関する本を引っ張り出してきて再読してみた。がやはり確たる答えは得られなかった。

一方、キリスト教の一派に「コプト教」という現在もエジプトを中心にかなりの勢力を持っている宗派があるがローマの本山からは異端とされている。これと関係があるのかないのか。ちなみにゲーテの「大コフタ」の舞台もエジプトに設定されている。

わかっていることはここまでなのであるが、ヴォルフの歌曲の後奏が「凱旋の行進」のようなブラスバンドの堂々たるマーチ風なもので締めくくられるが、ここのピアノは、解釈次第で演奏方法が全く変わる可能性がある。どうやら、普通の行進曲のように弾いてはいけなくて、なんらかの皮肉っぽい内容をも含めて考えるべきなのかもしれない。大仰すぎる勿体ぶった弾き方のほうが内容によりふさわしいのではないか、とも考えてみた。ヴォルフの音楽は奥が深い。

一通り読んでも今ひとつピンとこない。そもそも「コフタ」と言う人物(?)はほとんど影の存在で舞台にははっきりとした形では登場しない。なにか、超自然的なオカルト的存在のようでもある。翻訳者の解説の中にゲーテはいっときフリーメイソンの一員であったことが書かれている。もしかしたら「コフタ」なる人物(?)は、ゲーテがフリーメイソンであったこととなにか関係があるかもしれない。そう思って、さらに今度はむかし買って一通り読んだはずの「フリーメイソン」に関する本を引っ張り出してきて再読してみた。がやはり確たる答えは得られなかった。

一方、キリスト教の一派に「コプト教」という現在もエジプトを中心にかなりの勢力を持っている宗派があるがローマの本山からは異端とされている。これと関係があるのかないのか。ちなみにゲーテの「大コフタ」の舞台もエジプトに設定されている。

わかっていることはここまでなのであるが、ヴォルフの歌曲の後奏が「凱旋の行進」のようなブラスバンドの堂々たるマーチ風なもので締めくくられるが、ここのピアノは、解釈次第で演奏方法が全く変わる可能性がある。どうやら、普通の行進曲のように弾いてはいけなくて、なんらかの皮肉っぽい内容をも含めて考えるべきなのかもしれない。大仰すぎる勿体ぶった弾き方のほうが内容によりふさわしいのではないか、とも考えてみた。ヴォルフの音楽は奥が深い。

ミツキェーヴィッチ「バラードとロマンス」 [Literature]

ショパンのバラードに関してこれまでしばしばミツキェーヴィッチの詩に言及され、あたかもショパンがミツキェーヴィッチの詩に基づき、あるいはミツキェーヴィッチの詩から霊感を得たかのように、語られてきた。本書はそれを根底からくつがえすもので「バラード」も「ロマンス」もショパンの音楽に影響を与えるほど、ショパンは「文学的」なものに興味を持たなかったことを知る格好の書。音楽作品の題名によく使われる「バラード」も「ロマンス」ももとはといえば、詩のジャンルから発したものであることと、本来のバラード、ロマンスとはどういうものであるかを探る上で多いに参考になる。同時に、ミツキェーヴィッチのバラードの題材が民話を基にした詩であること、詩の形式としてバラードとロマンスの間にはっきりした境界がないこともわかる。

どちらもよく音楽のタイトルに使われるが、その本来の意味を知っておく必要はある。ロマンスは小田急のロマンスカーや誰と誰のロマンス、といった日本で使われている意味とは全く違う。ロマンチックという日本語(?)とロマンティッシュというドイツ語とは意味もニュアンスも全く異なることからも察せられよう。関口時正氏の翻訳により、身近に本来のポーランドの代表的バラードに接することができる。もともと民間で語られた伝説からミツキェーヴィッチによって芸術の分野にまで高められた、という意味では、民間で歌われていた素朴な音楽がショパンによって芸術の域に高められたマズルカと共通するものはある。

バラードもロマンスもフランスより早くドイツで使われていた詩の用語のようだが、ショパンは「ロマンス」は第一コンチェルトの第二楽章を除いて一曲も書いていない。一方、シューマンは「ロマンス」のタイトルで多くの曲を作曲しているが、このタイトルもそういう文脈で捉えられるべきものであろう。

どちらもよく音楽のタイトルに使われるが、その本来の意味を知っておく必要はある。ロマンスは小田急のロマンスカーや誰と誰のロマンス、といった日本で使われている意味とは全く違う。ロマンチックという日本語(?)とロマンティッシュというドイツ語とは意味もニュアンスも全く異なることからも察せられよう。関口時正氏の翻訳により、身近に本来のポーランドの代表的バラードに接することができる。もともと民間で語られた伝説からミツキェーヴィッチによって芸術の分野にまで高められた、という意味では、民間で歌われていた素朴な音楽がショパンによって芸術の域に高められたマズルカと共通するものはある。

バラードもロマンスもフランスより早くドイツで使われていた詩の用語のようだが、ショパンは「ロマンス」は第一コンチェルトの第二楽章を除いて一曲も書いていない。一方、シューマンは「ロマンス」のタイトルで多くの曲を作曲しているが、このタイトルもそういう文脈で捉えられるべきものであろう。

ショパン家のワルシャワ [Literature]

先週のことになるが「国立フリデリク・ショパン・インスティトゥート」の所長以下、在日大使館の文化担当者など、数名のポーランドからの訪問客があった。私は日本ショパン協会の代表として応対、いろいろ話を聞いた。インスティテュート、といえば研究機関であり、ショパンに関する権威、と見られそうだが、実はその実態は私にも明らかでない。この研究機関が設立されたのはまだほんの数年前で、今回の日本訪問の目的も、ショパンばかりではなく、ポーランドの音楽家をもっと広く知ってもらうため、ということで、初対面ということもあり、いまひとつ話のかみ合わない部分もあった。

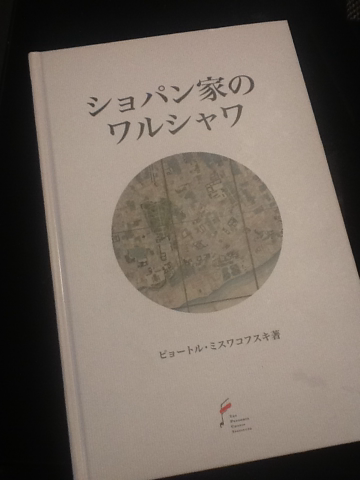

インスティテュートの仕事の成果のひとつ、としてお土産にもらったのがこの「ピョートル・ミスワコフスキ著、平岩理恵訳、ショパン家のワルシャワ」である。日本語訳であるにもかかわらず、ポーランドで作られたもので、日本で売られているわけではない。これを日本でも発売したいが、という趣旨らしいのだが、どの出版社から、価格はいくらで、どういう販売ルートを通じて、どのくらいの部数で、という具体性に欠ける話し合いに終わった。

だが、内容は興味深いものである。著書は大きく分けて3部からなっており、

(1)ショパンの父親ミコワイ、フランス人だからニコラ、と言うべきであろうが、様々の事情でワルシャワに移住してからユスティナとの結婚まで

(2)姉ルドヴィカの誕生からフリデリクがワルシャワを離れるまで

(3)フリデリクが不在以降のワルシャワ

なお、前書きで、父ミコワイと母ユスティナの家系をたどれる限りの先代まで辿っているが、いずれも音楽家、ないしは芸術家とは無縁の家系であったようで、これで見る限り、フリデリクはまさに突然変異とでもいうべき特異な存在といえる。

およそ一世紀にもわたるワルシャワのショパン家とかかわりのある、人物、劇場、建物、教会、本屋、学校、カフェその他について地理的調査したもので、当時のワルシャワの地図と現在の半透明の道路地図とが重なって見られる工夫がしてあるのは親切。巻末の付録にある1838年に作られたワルシャワ市の地図のファクシミリは貴重。ショパンの姉妹、友人、その他ショパンに関わりのあるものと特定できる(ワルシャワの)場所はことごとく網羅されており、著者によれば、2010年の記念の年でさえ、案内書などには数々の誤りが見られ、それを正しく改めた、という意味では大変意義のあるものといえる。ショパン家がワルシャワ在住中、ずいぶん何回も住居を変えているのも、興味のある人は全てこれでたどることができる。日本で出版されればショパンに関する貴重な文献となろう。

伊福部昭の音楽史 [Literature]

伊福部昭、という作曲家の名前を知らない人でも映画「ゴジラ」の音楽といえば、ああ、あの、と知っている人は多いはずである。事実、伊福部先生は多くの映画音楽にも関わってこられたが、最終的に目指しておられたのはやはり「絶対音楽」であった。そして伊福部先生をこよなく尊敬し、その流れをくむ代表的作曲家が松村貞三氏であると私は考えている。はずかしながら、伊福部先生の代表作の一つである「ピアノとオーケストラのためのリトミカ・オスティナータ」をかつて自分で演奏していながら伊福部先生の生涯にのこされた仕事といえば大著「管弦楽法」くらいしか知らなかった私は「ゴジラ」しか知らない人たちと五十歩百歩かもしれない。

木部依巴仁著のこの本を読んでみて、伊福部先生の残された足跡の大きさにうたれ、あらためて「リトミカ・オスティナータ」のフルスコアを取り出して見直して感慨にふけった。素朴、といえば素朴なペンタトニック、五音音階(より正確にいえばもう一音加えたヘクサトニック)で作られた三管編成の大オーケストラとピアノのための大曲としては空前絶後、とも言える作品である。この著作の中で「リトミカ・・」のためだけに一章のスペースがさかれていることをみても曲の特異さが伺われる。私が演奏したのは「再演」であって、初演以来かなり大幅な改訂が加えられたので、「改訂版初演」ということになり、これが決定稿となってフルスコアが全音楽譜から出版されたようである。

この本の記録によれば「リトミカ・・」の改訂版による再演は1969年2月10日、若杉弘指揮、読響、とある。ときに伊福部先生55歳、私が弱冠33歳。確か日比谷公会堂だったと記憶している。スコアをみてあらためて思い出したあるエピソードがある。オーケストラのリハーサルのあと、曲の終結部分の21小節のクライマックスがスコア通りに弾いてもオーケストラに消されてピアノがまったく聞こえないことがわかった私は、この部分のピアノパートの急遽変更を伊福部先生に提案したが、先生は受け入れられなかった。しかし、演奏するのは私である。より演奏効果が上がるよう、パートを自分で勝手に変更をして本番は弾いてしまった。演奏後、先生から叱られるようなことはなかったが内心はさぞお怒りであろう、とずっと忸怩たる思いでいた。

ところが何年かあと、出版されたスコアをみたら、驚いたことになんと私が弾いたとおりに、一音の違いもなく訂正されているではないか。ということはこの私の勝手な変更を本番を聞かれた伊福部先生はどうやら認めてくださった、と解釈もできる。それと同時にあのフルオケのフォルティッシモのなかで、私の出した音を一音たがわず正確に書き留められた、先生の抜群の耳の良さにも舌を巻いたものである。ライブだったか別の機会に録音し直したかは記憶に定かでないが、この曲はのちにLPレコードで発売されたが、CD化されたかどうかは寡聞にして知らない。

最後になるが音楽教育界における伊福部先生のもうひとつの絶大な功績を知る人はいまや少ない。現在の東京音楽大学、これはありていにいうのははばかられるが、当初音大としてまったくのヘボ大学であったのが、伊福部先生が学長に就任されて、教育の大改革をされた。特にピアノの井口愛子先生とその高弟たちを招聘して、今日、芸大、桐朋に次ぐ音大として世間に評価されるにいたっているのは、伊福部先生あってのこと、と特筆しておかなければなるまい。

木部依巴仁著のこの本を読んでみて、伊福部先生の残された足跡の大きさにうたれ、あらためて「リトミカ・オスティナータ」のフルスコアを取り出して見直して感慨にふけった。素朴、といえば素朴なペンタトニック、五音音階(より正確にいえばもう一音加えたヘクサトニック)で作られた三管編成の大オーケストラとピアノのための大曲としては空前絶後、とも言える作品である。この著作の中で「リトミカ・・」のためだけに一章のスペースがさかれていることをみても曲の特異さが伺われる。私が演奏したのは「再演」であって、初演以来かなり大幅な改訂が加えられたので、「改訂版初演」ということになり、これが決定稿となってフルスコアが全音楽譜から出版されたようである。

この本の記録によれば「リトミカ・・」の改訂版による再演は1969年2月10日、若杉弘指揮、読響、とある。ときに伊福部先生55歳、私が弱冠33歳。確か日比谷公会堂だったと記憶している。スコアをみてあらためて思い出したあるエピソードがある。オーケストラのリハーサルのあと、曲の終結部分の21小節のクライマックスがスコア通りに弾いてもオーケストラに消されてピアノがまったく聞こえないことがわかった私は、この部分のピアノパートの急遽変更を伊福部先生に提案したが、先生は受け入れられなかった。しかし、演奏するのは私である。より演奏効果が上がるよう、パートを自分で勝手に変更をして本番は弾いてしまった。演奏後、先生から叱られるようなことはなかったが内心はさぞお怒りであろう、とずっと忸怩たる思いでいた。

ところが何年かあと、出版されたスコアをみたら、驚いたことになんと私が弾いたとおりに、一音の違いもなく訂正されているではないか。ということはこの私の勝手な変更を本番を聞かれた伊福部先生はどうやら認めてくださった、と解釈もできる。それと同時にあのフルオケのフォルティッシモのなかで、私の出した音を一音たがわず正確に書き留められた、先生の抜群の耳の良さにも舌を巻いたものである。ライブだったか別の機会に録音し直したかは記憶に定かでないが、この曲はのちにLPレコードで発売されたが、CD化されたかどうかは寡聞にして知らない。

最後になるが音楽教育界における伊福部先生のもうひとつの絶大な功績を知る人はいまや少ない。現在の東京音楽大学、これはありていにいうのははばかられるが、当初音大としてまったくのヘボ大学であったのが、伊福部先生が学長に就任されて、教育の大改革をされた。特にピアノの井口愛子先生とその高弟たちを招聘して、今日、芸大、桐朋に次ぐ音大として世間に評価されるにいたっているのは、伊福部先生あってのこと、と特筆しておかなければなるまい。

音楽史、陰の仕掛人 [Literature]

めっぽう面白い本が出版された。小宮正安著「音楽史陰の仕掛人」(春秋社)

通常著名な音楽家の伝記、もしくは音楽史では、当該音楽家に関しては微に入り細にわたりスポットがあてられる。これは当然なことではあるのだが、たとえば、どのモーツァルトの伝記を読んでもかならず登場する重要な脇役がある。モーツァルトがザルツブルグで決別することになる大司教とか、スヴィーテン男爵、ベートーヴェンならば、パトロンのロプコヴィッツ公とか、ルードルフ大公、シントラーなどである。では彼らについて私がどの程度のことを知っているか、となると誠に心もとない。

この著者は逆に脇役に焦点を当て、彼らの性格、行状を中心に、モーツアルトやベートーヴェンと実際どのような関係にあり、どのような影響を作曲家に及ぼしたのか、という視点から書かれたもので、当時の社会状況も垣間みられ興味深い。当然のこととして、当時の社会とて、なにもベートーヴェンを中心に回っていたわけではない。何より、ひとつの項目が10ページ程度で、気の向いたところを気楽に読める、というのもいい。

私がとくに面白いと思ったのはベートーヴェンと、ルードルフ大公の関係で、この二人はパトロンと同時に、師弟関係でもあった。以前に私はルードルフ大公のピアノ作品を見て驚嘆したことがある。お殿様の道楽の域をはるかに超えた、高度なレベルの作品で、プロの作曲家、それも一級の作品として充分通用するものなので、私は、もしかしたらこれはルードルフの真作ではなく、ベートーヴェンではないにしてもだれかゴーストライターが書いたものではないか、と疑ったものだ。或はルードルフ自身が書いたものを、ベートーヴェンがアドヴァイスをして訂正したことだってあり得る。歴史とは面白いものだ。なお欲を言えばバッハ、ヘンデル、スカルラッティ、クープランなどのバロック音楽家の周辺の項目もあると誠に有り難いのだが。(札幌)

通常著名な音楽家の伝記、もしくは音楽史では、当該音楽家に関しては微に入り細にわたりスポットがあてられる。これは当然なことではあるのだが、たとえば、どのモーツァルトの伝記を読んでもかならず登場する重要な脇役がある。モーツァルトがザルツブルグで決別することになる大司教とか、スヴィーテン男爵、ベートーヴェンならば、パトロンのロプコヴィッツ公とか、ルードルフ大公、シントラーなどである。では彼らについて私がどの程度のことを知っているか、となると誠に心もとない。

この著者は逆に脇役に焦点を当て、彼らの性格、行状を中心に、モーツアルトやベートーヴェンと実際どのような関係にあり、どのような影響を作曲家に及ぼしたのか、という視点から書かれたもので、当時の社会状況も垣間みられ興味深い。当然のこととして、当時の社会とて、なにもベートーヴェンを中心に回っていたわけではない。何より、ひとつの項目が10ページ程度で、気の向いたところを気楽に読める、というのもいい。

私がとくに面白いと思ったのはベートーヴェンと、ルードルフ大公の関係で、この二人はパトロンと同時に、師弟関係でもあった。以前に私はルードルフ大公のピアノ作品を見て驚嘆したことがある。お殿様の道楽の域をはるかに超えた、高度なレベルの作品で、プロの作曲家、それも一級の作品として充分通用するものなので、私は、もしかしたらこれはルードルフの真作ではなく、ベートーヴェンではないにしてもだれかゴーストライターが書いたものではないか、と疑ったものだ。或はルードルフ自身が書いたものを、ベートーヴェンがアドヴァイスをして訂正したことだってあり得る。歴史とは面白いものだ。なお欲を言えばバッハ、ヘンデル、スカルラッティ、クープランなどのバロック音楽家の周辺の項目もあると誠に有り難いのだが。(札幌)

ケルビーニの対位法講座 [Literature]

ケルビーニの作品の名前をあげよ、といわれて即座に幾つか答えられる人は相当な通である。私も3つくらいあげるとネタは尽きる。それもちゃんと曲を聞いたわけではない。しかしケルビーニの「対位法とフーガの講座」はフックスの対位法と並んで歴史的名著である。小鍛冶邦隆さんの邦訳で私たちもそれを勉強することができるようになった。

この対位法の教科書は19世紀の歴代音楽家の教科書ともなった。1対1の初歩から始まり、8声のフーガまで系統的に書かれ、今の学生の対位法教科書としてもその価値は衰えていない。対位法といえば、ピアノの学生にとっては、規則ずくめの無味乾燥な課題がえんえんと続いた挙句、彼らが一番必要とする、フーガの知識まではたどり着くことなく終わってしまう。私の場合もそうで、子供の頃、規則だらけの無味乾燥な課題にほとほと嫌気がさし、これはもういい加減にしておいて自己流でどんどん勝手にフーガを書いた記憶がある。対位法の先生はなぜ自分が一番知識を必要としているフーガを教えてくれないのか、と恨めしく思った。先生はマニュアルに従って対位法を教えているだけだったのだ。

もちろん、この規則を覚えることなしにフーガを書くことはできないであろう。それにしても無駄が多すぎる、という感想はいつも持っていた。大学でもピアノ学生には彼らが日常接しているフーガを題材にもっと「実用対位法」が教えられないものか。彼らは作曲家になるわけではないから、規則はざっとにしておいて、「フーガをどのように作るか」より「フーガはどのように作られているか」を知る方が実際的だと思うがどうか。

ケルビーニの対位法の特徴は、最初こそ規則は厳格だが、進むにつれてだんだん自由度が大きくなり、自分の耳で確かめて不愉快に響かないなら禁制はなるべく少ない方がいい、と言っている。この年まで音楽をやってきた身としては実に同感できる。例題に書かれている模範回答がどれも音楽的で、すばらしい。昔、対位法の模範回答を見て「正しいかもしれんがぜーんぜんオモシロクナーイ」というのとは模範回答でもレベルが違うのだ。最後の8声の対位法「クレド」は傑作である。久しぶりに最後の課題集を幾つか実践してみた。これも遊びとして楽しい。

この対位法の教科書は19世紀の歴代音楽家の教科書ともなった。1対1の初歩から始まり、8声のフーガまで系統的に書かれ、今の学生の対位法教科書としてもその価値は衰えていない。対位法といえば、ピアノの学生にとっては、規則ずくめの無味乾燥な課題がえんえんと続いた挙句、彼らが一番必要とする、フーガの知識まではたどり着くことなく終わってしまう。私の場合もそうで、子供の頃、規則だらけの無味乾燥な課題にほとほと嫌気がさし、これはもういい加減にしておいて自己流でどんどん勝手にフーガを書いた記憶がある。対位法の先生はなぜ自分が一番知識を必要としているフーガを教えてくれないのか、と恨めしく思った。先生はマニュアルに従って対位法を教えているだけだったのだ。

もちろん、この規則を覚えることなしにフーガを書くことはできないであろう。それにしても無駄が多すぎる、という感想はいつも持っていた。大学でもピアノ学生には彼らが日常接しているフーガを題材にもっと「実用対位法」が教えられないものか。彼らは作曲家になるわけではないから、規則はざっとにしておいて、「フーガをどのように作るか」より「フーガはどのように作られているか」を知る方が実際的だと思うがどうか。

ケルビーニの対位法の特徴は、最初こそ規則は厳格だが、進むにつれてだんだん自由度が大きくなり、自分の耳で確かめて不愉快に響かないなら禁制はなるべく少ない方がいい、と言っている。この年まで音楽をやってきた身としては実に同感できる。例題に書かれている模範回答がどれも音楽的で、すばらしい。昔、対位法の模範回答を見て「正しいかもしれんがぜーんぜんオモシロクナーイ」というのとは模範回答でもレベルが違うのだ。最後の8声の対位法「クレド」は傑作である。久しぶりに最後の課題集を幾つか実践してみた。これも遊びとして楽しい。

バッハに非ず [Literature]

山田耕筰と並ぶ日本の作曲界の大御所である「信時潔」の生前の文集、対談集をまとめたもの。信時潔の孫娘にあたる信時裕子さんが編集し,一冊の本にまとめたもの。この本が一般の人,もしくはピアニストにどこまで興味をもたれるかはわからないが、私は大変興味深く、また、いろいろと考えさせられるところも多かった。

ピアニストの立場としていうならば、信時潔のピアノ作品はピアノ曲として、きちんとした構成をもち、音楽内容も多々味わい深いものをもった、多分、日本人として最初のピアノ曲の作曲家,という意味での評価に充分耐えうる作品だと思うからでもある。信時先生はちょうど私が東京芸術大学の学生として入学したときに定年退官されていることもあって直接お目にかかったことはない。

この本を読むと、信時先生がどれほどバッハを敬愛されていたかがわかるが、それだけではなく、本の中や話の中でで出てくる作曲家の範囲が、ワーグナー、バルトーク、シェーンベルク、メシアンにまで及んでいることで、バッハだけをとってみても、当時日本ではほとんど知られていなかった協会カンタータやオルガン音楽まで、あらゆる曲が例として出てくるので、その時代に育った私の目を当時に置き換えてみてもいかに広い見識の持ち主であったかがわかる。「私は基本的にクラシック」という言葉には私自身がそうだということもあって、共感できるくだりが大変多い。

ピアニストの立場としていうならば、信時潔のピアノ作品はピアノ曲として、きちんとした構成をもち、音楽内容も多々味わい深いものをもった、多分、日本人として最初のピアノ曲の作曲家,という意味での評価に充分耐えうる作品だと思うからでもある。信時先生はちょうど私が東京芸術大学の学生として入学したときに定年退官されていることもあって直接お目にかかったことはない。

この本を読むと、信時先生がどれほどバッハを敬愛されていたかがわかるが、それだけではなく、本の中や話の中でで出てくる作曲家の範囲が、ワーグナー、バルトーク、シェーンベルク、メシアンにまで及んでいることで、バッハだけをとってみても、当時日本ではほとんど知られていなかった協会カンタータやオルガン音楽まで、あらゆる曲が例として出てくるので、その時代に育った私の目を当時に置き換えてみてもいかに広い見識の持ち主であったかがわかる。「私は基本的にクラシック」という言葉には私自身がそうだということもあって、共感できるくだりが大変多い。